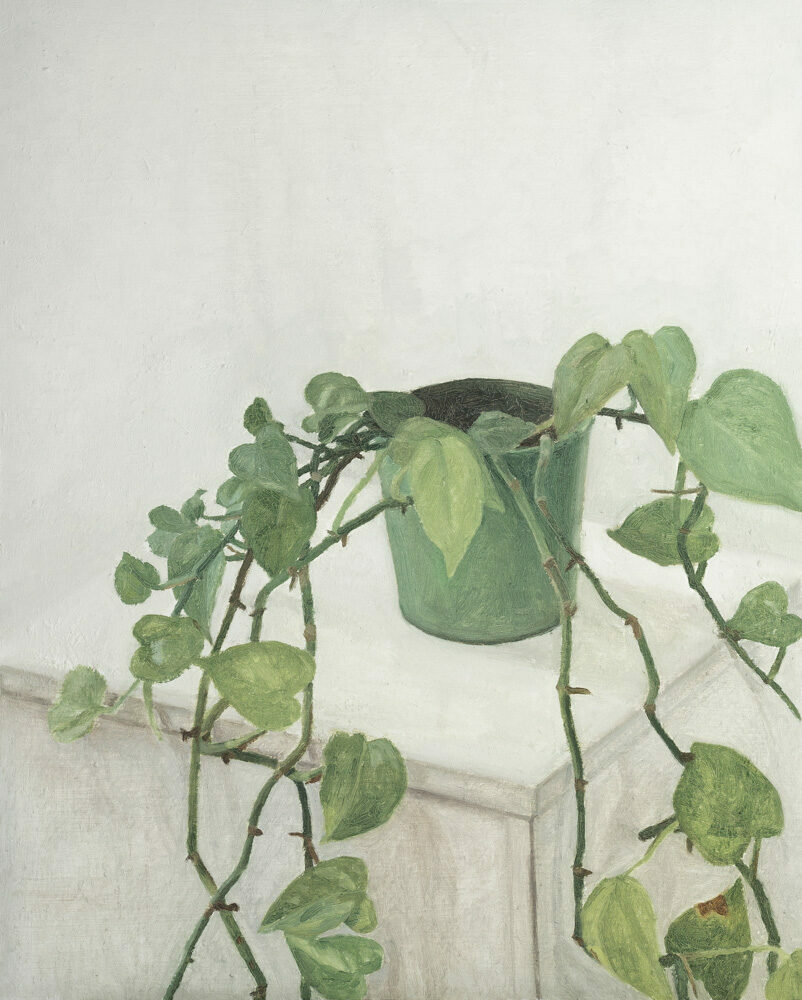

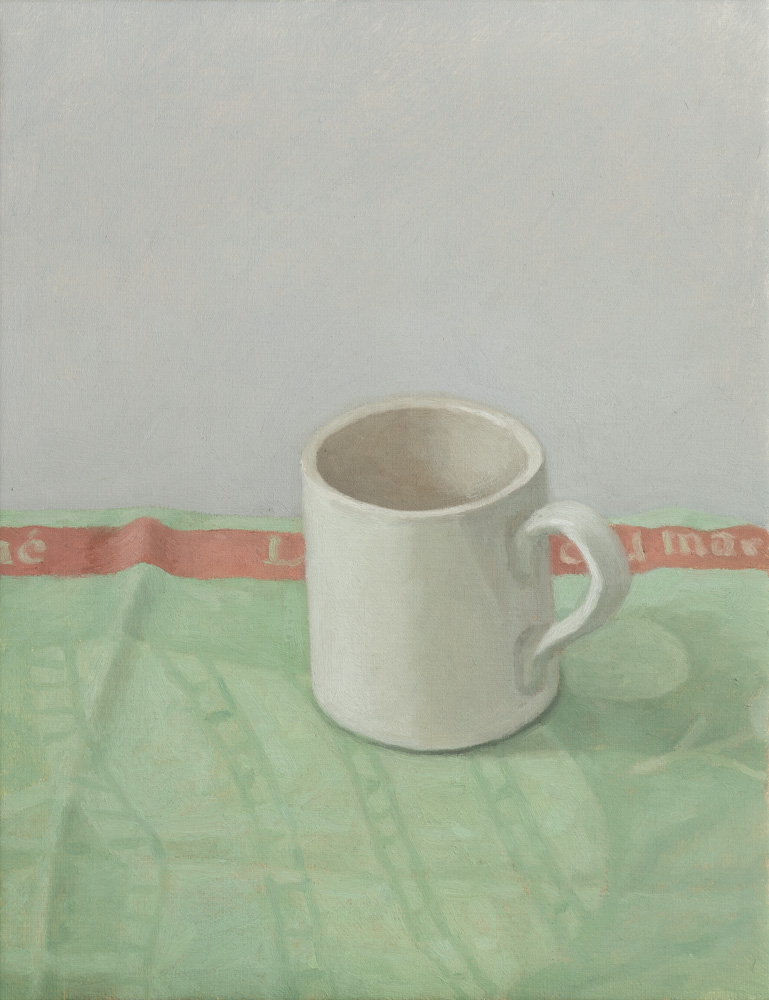

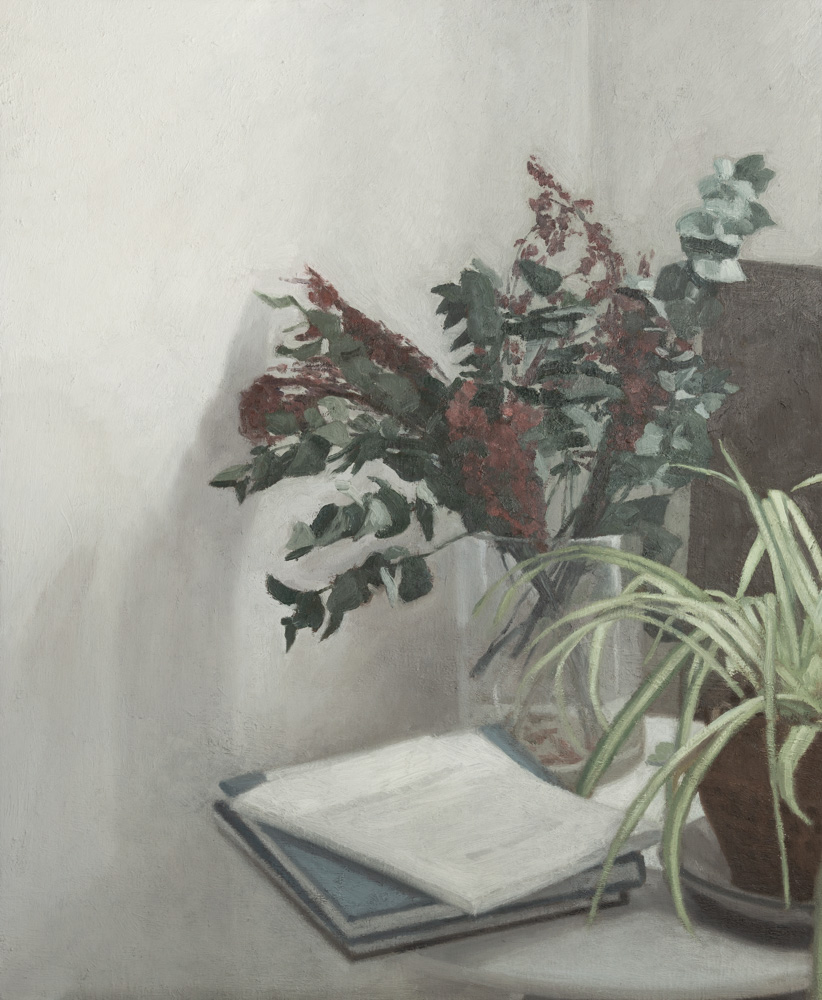

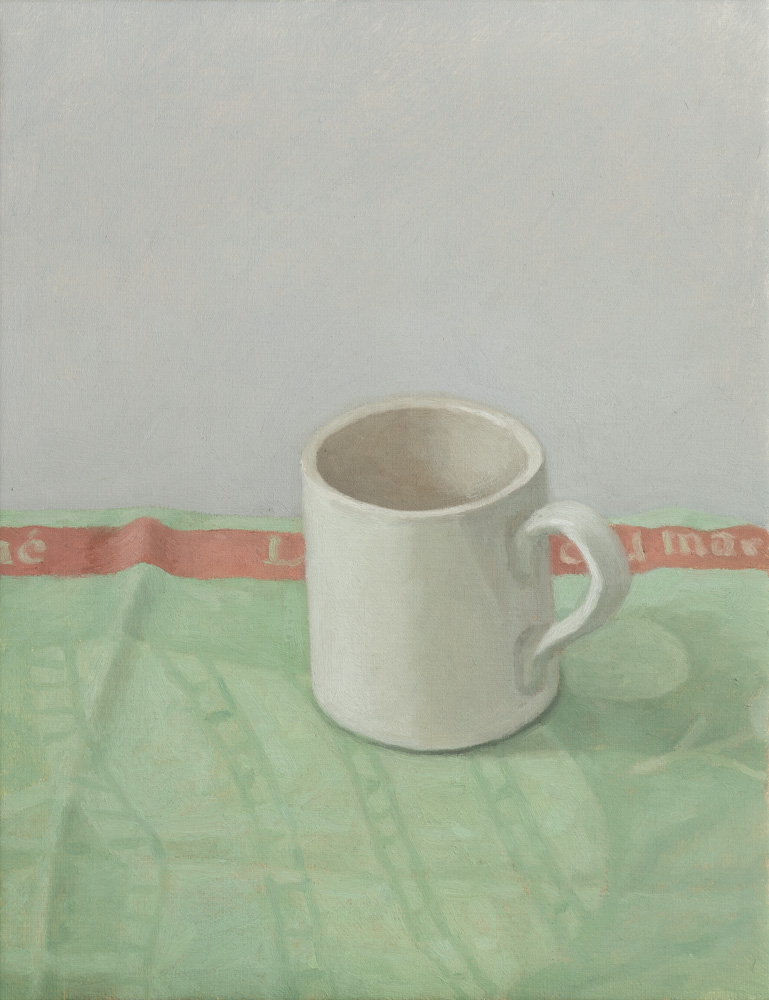

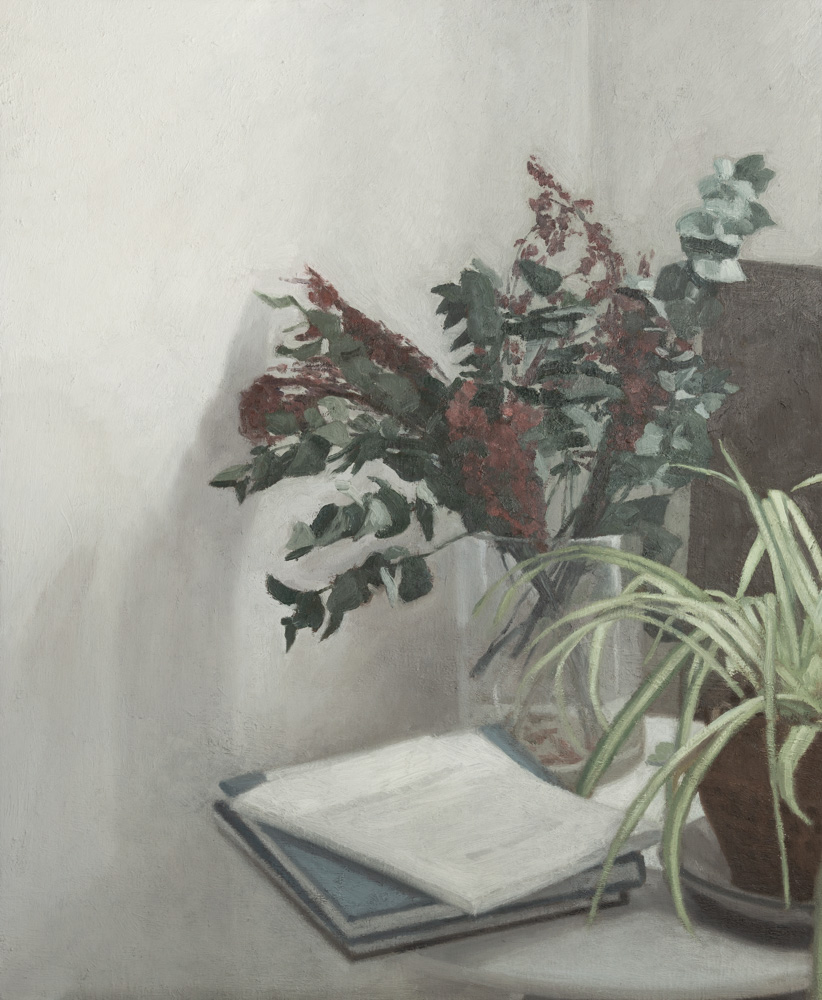

Ce sont de petites choses que Maxime Biou représente, de celles qui passent habituellement devant nos yeux sans qu’on les voit vraiment ; les objets nécessaires et anodins du décorum quotidien, qui sont les habits mêmes de la banalité. Tout ce qu’on ne remarque pas vraiment, en somme, lorsqu’on l’aperçoit ailleurs que chez soi : un bol en faïence, une plante verte dans son pot, un bouquet de fleurs sur le point de faner, une pile d’assiettes creuses dont la teinte se confond avec celle du meuble sur lesquels on les découvre

posées comme par accident. Une pile de livres anonymes. Au point que l’on serait tenté de les appréhender, ces tableaux récents, comme autant de petites études, de purs exercices de style qui ne seraient, comme les gammes d’un pianiste, pas nécessairement destinés à être entendus, ou ici vus, par d’autres. Quelque chose que l’on aurait aussi bien pu garder pour soi, pour simplement parfaire sa technique ou son regard.

Les peintres, depuis longtemps, nous ont appris à aimer ces petits riens. Parce que la peinture, après tout, est cet amour des choses insignifiantes. Je veux dire que ceux qui aiment la peinture, ceux qui véritablement sont amoureux d’elle, ne lui réclament aucune extase fastueuse (le cinéma, la musique, le théâtre sont là pour ça), seulement la satisfaction de constater, par le menu, que sa magie opère encore à tous les coups. Sa magie, c’est-à-dire sa capacité à restituer plus fidèlement que la nature ce que, tout autour de nous, l’on croyait voir et qu’en réalité on ne voyait pas.

Car même dans une scène épique ou religieuse, ce sont encore les détails qui nous plaisent et nous fascinent, bien plus que la lettre ou le sens de situations dont, pour grandioses qu’elles aient été, on ne sait plus vraiment quels drames elles recèlent à force de se les être tellement entendus répétés. C’est la façon qu’ont les doigts d’une main d’être délicatement repliés sur la paume, ou les effets d’une lumière latérale sur les reliefs d’un drapé ou sur les pièces d’une armure ; c’est comment une simple tache blanche devient un éclat scintillant dans l’ambre d’une boucle d’oreille. Or qu’est-ce qu’un peintre, si ce n’est un amoureux de la peinture ? Avec elle du monde, de chaque objet, aussi pauvre soit-il en apparence, qu’il offre à nos

regards capricieux ?

Maxime Biou, en peintre, se contente donc de poser, amoureusement, son regard sur ce qui l’entoure. Et lui qui nous avait habitué à de grands portraits, le plus souvent de ses proches, prend désormais comme Francis Ponge le « parti-pris des choses », c’est-à-dire de sujets autrement plus modeste et plus silencieux que les êtres vivants, et desquels on pourrait dire, avec le poète :

« Chez eux, pas de soucis alimentaires ou domiciliaires, pas d’entre-dévoration : pas de terreurs, de courses folles, de cruautés, de plaintes, de cris, de paroles. Ils ne sont pas les corps seconds de l’agitation, de la fièvre et du meurtre (...) Ils n’ont pas de voix. Ils sont à peu de chose près paralytiques. Ils ne peuvent attirer l’attention que par leurs poses. Ils n’ont pas l’air de connaître les douleurs de la non-justification. »

Mais il y a comme une neutralité qui transparait dans la façon qu’a Biou de les peindre « tout bêtement », pour ainsi dire, ces choses ; un souci d’éviter tout ce qui pourrait être pris pour

un effet, c’est-à-dire toute posture ou plutôt toute imposture technique qui viserait à se substituer à l’impression toute simple qu’aura laissé sur l’œil du peintre (et à laquelle il tente coûte que coûte de resterfidèle) l’objet qu’il représente ; à se placer entre cet œil et cet objet ; une manière de proscrire tout geste dont la virtuosité reposerait sur autre chose que la capacité de l’artiste à demeurer fidèle à la présence d’une chose dans l’espace et dans la lumière, juste là, devant lui ; et c’est pourquoi la matière parfois épaisse qui avait caractérisé ses toiles jusqu’à une époque récente, volontiers accumulée pour mieux affirmer l’existence de certains motifs, de même que la touche très visible qui transparaissait à la surface de celles ci, se sont faites plus discrètes.

Il restitue ainsi ou tente en tout cas de restituer une vision qui, comme le Neutre paradigmatique vers lequel toute l’œuvre de Roland Barthe s’achemine (dans ses Mythologies, dans Le Degré zéro de l’écriture, ou encore dans La chambre claire, dont le titre pourrait si bien convenir à tant des œuvres de Biou), serait, pour reprendre les termes d’Éric Marty, « déprise de toute opinion, de toute position, voire de tout connaissance. » Qui chercherait, de même que Barthe avec le langage, à vider la peinture « d’un surcroît de sens qui est aussi le trop plein du sens commun, des stéréotypes bruyants, d’un sens mort et figé. »

Ce faisant, un style se fait jour qui m’évoque celui de peintres épris plus que d’autres du silence des jours tranquilles et surtout peut-être de cette lumière légèrement argentée qui caractérise l’atmosphère de certaines contrées : les pays du nord de Vermeer ou d’Hammershoi, où Maxime Biou n’est jamais allé, l’Espagne empoussiérée de Velasquez, où il a séjourné, et l’Ile de France de Fantin-Latour ou de Corot, où il est né et où il continue de vivre. De ce dernier maître en particulier, de sa jeunesse, je retrouve dans les compositions de Biou la tendresse fruste, une modestie presque gauche qui s’exprime par un trait soucieux de netteté, mais sur lequel la peinture, le jeu de ses couleurs, a posé un voile d’incertitude, ample et souple.

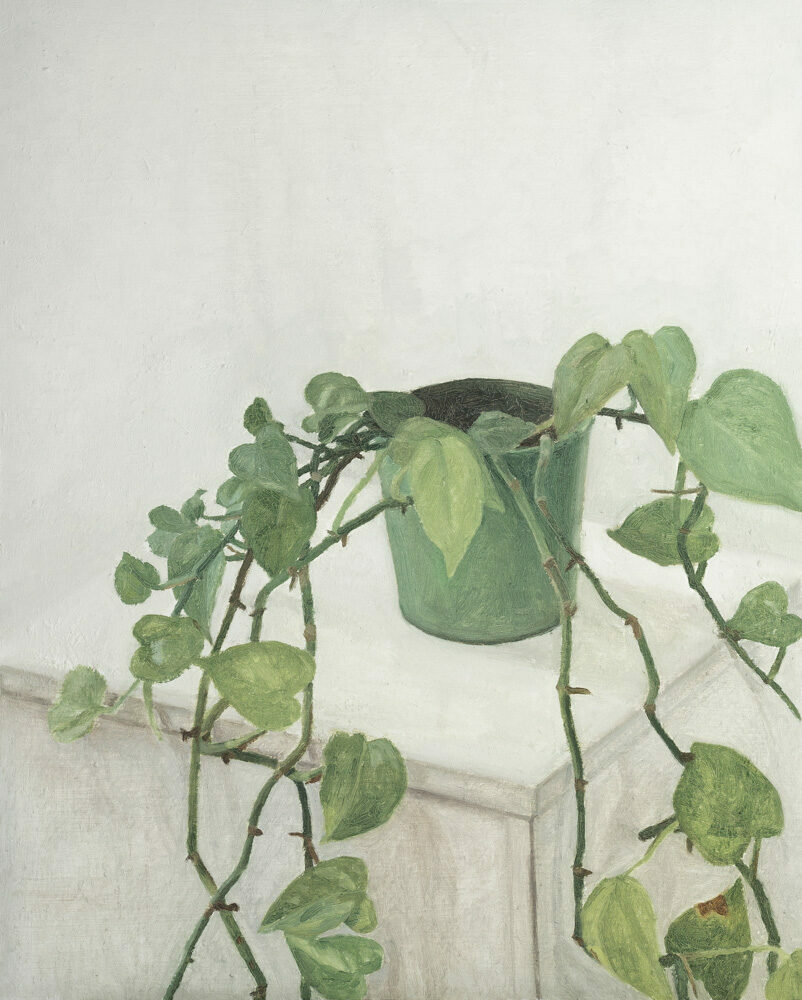

Est-ce cette humilité devant le motif, ou l’orgueil de pouvoir chaque fois mieux le restituer jusqu’à – qui sait ? le rendre à la perfection, qui pousse l’artiste à recommencer certaines toiles, à se repencher plusieurs fois d’affilées sur le même objet, placé dans la même disposition ? Ainsi de cette plante verte ou de ce bol, reproduits en séries au sein desquelles on s’amuse à déceler, sous la touche du peintre, les légères modulations de textures ou de teintes qui distinguent les différentes versions du même sujet. Au fond peu importe : il s’agit toujours d’être neutre, pour mieux redonner à l’objet qui l’occupe la pleine attention qu’il mérite. Et le geste de peindre redevient ce qu’il doit être : un acte de dévotion.

Aussi, comme Albers lorsqu’il intitule ses séries « hommages au carré », Biou pourrait donner à ses toiles le titre « d’hommage à la plante verte », « d’hommage aux assiettes », « d’hommage au bol de faïence. », et il faudrait à celui qui cherche à les décrire, la même humilité enjouée, la même tendresse fruste, pour dire le plaisir, le repos qu’il trouve à observer des tableaux baignés d’une si tranquille lumière.

Texte : Grégoire Lubineau